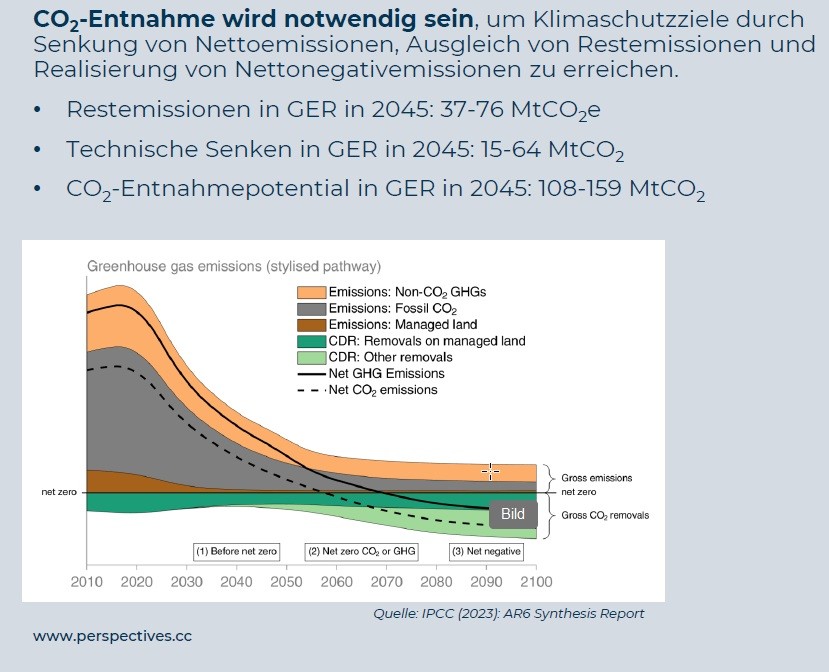

Die Erreichung der Klimaschutzziele erfordert erhebliche Anstrengungen zur Minimierung der Treibhausgasemissionen. Zusätzlich und gleichzeitig müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, der Atmosphäre CO2 zu entziehen und dieses dauerhaft festzulegen (= Negativemissionen). Das Klimaschutzgesetz fordert in §3 (2), dass bis zum Jahr 2045 die Treibhausgasemissionen so weit gemindert werden, dass sie durch CO2-Senken kompensiert werden und so "die Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden.“

(Quelle: Vortrag "Analyse von Anreizmodellen für die CO2-Entnahme im Rahmen der Langfriststrategie Negativemissionen" von Matthias Poralla (Perspectives Climate Research) bei der AG3: Ökonomische Anreize und Marktrahmen am 30.09.2024)

Der bedarfsgerechte Ausbau von CO2-Entnahmemethoden benötigt ökonomische Anreize. Diese sollen so gesetzt werden, dass die Ziele der Langfriststrategie Negativemissionen (LNe) möglichst sicher, nachhaltig und kosteneffizient erreicht werden. Im Rahmen der Erstellung der LNe werden daher mögliche ökonomische Anreizmodelle beleuchtet und Optionen für einen tragfähigen Marktrahmen entwickelt, die auch die entsprechenden Prozesse auf EU-Ebene berücksichtigen.

Das zweite Treffen der AG3 bei der DENA im Auftrag der Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz am 6.2.2025 sollte dazu dienen, die Ergebnisse der Bewertung unterschiedlicher Instrumente zur Gestaltung des Marktes für CO2-Entnahme vorzustellen und erste Empfehlungen zu diskutieren. Im Ergebnis soll eine Priorisierung von Instrumenten und eine mögliche zeitliche Abfolge des Einsatzes der Instrumente skizziert werden. Dazu wurden Gruppenarbeiten durchgeführt (s.o.) bei denen der Autor erläuterte, warum Agroforstsysteme in diesem Zusammenhang besonders berücksichtigt werden sollten:

Quelle: EBI (2020)

Drei der oben dargestellt sechs Methoden "arbeiten" mit Bäumen! "Aufforstungen/Wiederaufforstungen" sollen viel Kohlenstoff je Hektar Wald speichern und zusätzlich über die stoffliche Holznutzung der Kohlenstoffvorrat in Gebäuden erhöhen. Auch für die verstärkte Produktion von Pflanzenkohle, die als sehr langfristiger Kohlenstoffspeicher (im Boden und in Baustoffen) angesehen wird, werden zusätzliche Baumpflanzungen benötigt, ebenso wie für BECCS (Bioenergy with Carbon Capture & Storage), wo Holz energetisch genutzt werden soll und das CO2 aus den Abgasen abgeschieden und dauerhaft (unterirdisch) eingelagert werden soll. Ein erster praktischer Ansatz für BECCS (allerdings noch (noch?) ohne CO2-Abscheidung und -Einlagerung!) wird von der Firma Energy Crops im weiteren Umfeld von Berlin praktiziert: Dort werden Landwirte als Partner für die Energieholzproduktion in Form von Kurzumtriebsplantagen oder Gehölzstreifen gesucht.

Außer für die Energiegewinnung wird auch für die Dekarbonisierung der Chemieindustrie viel zusätzliches Holz benötigt: In Leuna steht die erste deutsche Bioraffinerie vor der Fertigstellung. Sie will auf der Basis von Holz Funktionsfüllstoffe, erneuerbare Glykole und Lignin-Produkte als Alternativen zu erdölbasierten Rohstoffen produzieren. Auch wenn dafür zunächst regionales Buchenholz aus der Forst- und Holzwirtschaft genutzt werden soll, so wird mittelfristig auch an neue Quellen gedacht: An der Universität Halle läuft seit 2024 das Projekt DIP: SMART Agroforst (Digitalisierung zur Förderung der Etablierung von Agroforstsystemen auf der Landschaftsebene als Beitrag zur Klimaresilienz Süd-Sachsen-Anhalts und Dekarbonisierung seiner chemischen Industrie).

Hier wird sinnvollerweise nicht an Neuaufforstungen gedacht, sondern an die Integration der Produktion des zusätzlich erforderlichen Holzes in Agroforstsystemen, die gerade auf den großflächigen Schlägen in Ostdeutschland zur Sicherung der landwirtschaftlichen Erträge in Dürreperioden und zum Erosions- und Artenschutz besonders notwendig sind.

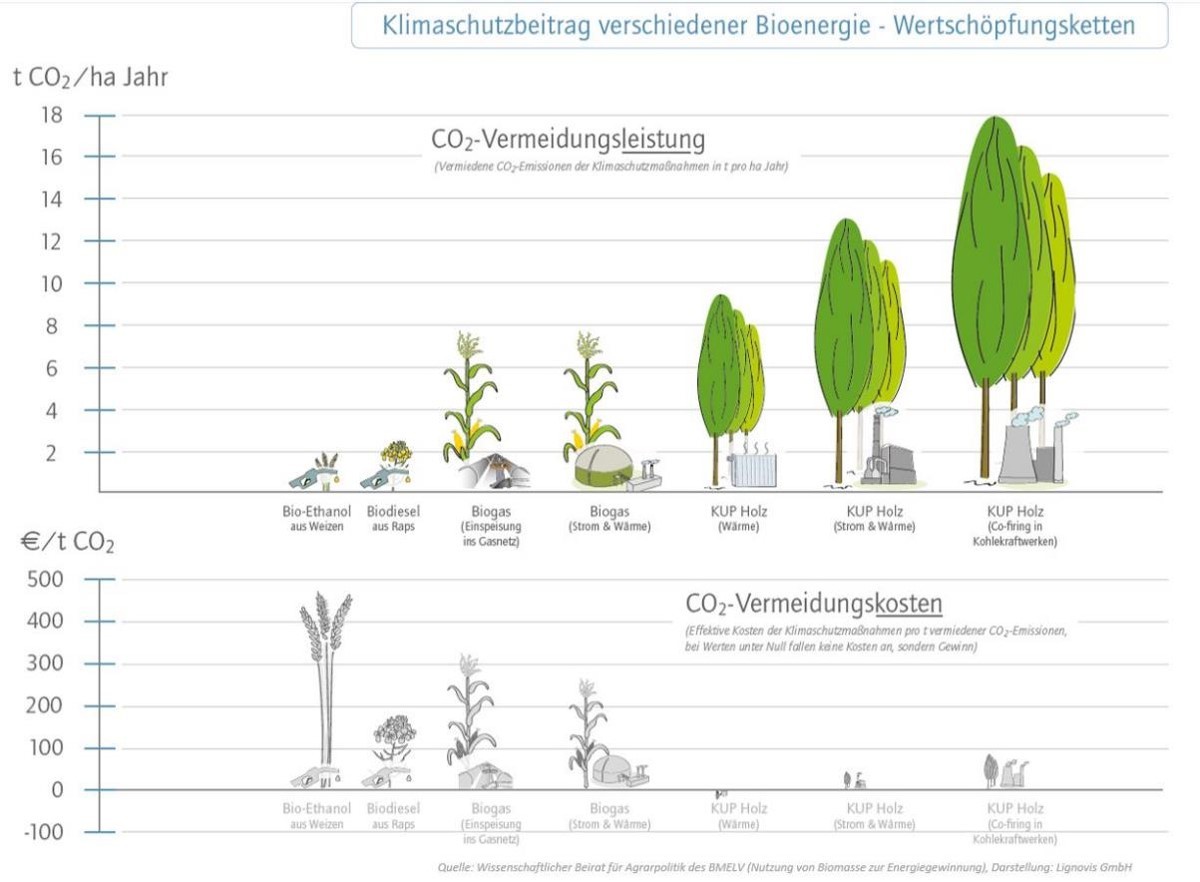

(Quelle: WBA (2007) Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung – Empfehlungen an die Politik – Grafiken von Lignovis GmbH)

Erläuterung: Die Ergebnisse gelten für ein Szenario mit weiterhin hohen Energie- und Agrarpreisen. Abweichende Preise führen ebenso wie abweichende technische Koeffizienten (z. B. bessere Wirkungsgrade) zu Ergebnisänderungen. Die hier erzielten Ergebnisse bestätigen in den Größenordnungen weitgehend die Ergebnisse, die bereits in anderen Studien erzielt worden sind (vgl. QUIRIN et al. (2004), SPECHT (2003), SCHMITZ (2006), LEIBLE et al. (2007), WEISKE et al. (2007), KALIES et al. (2007), JCR (2007), ZAH et al. (2007).

Unter den oben genannten Bedingungen schneidet die Holz- bzw. Energieproduktion mit Pappelholz in Kurzumtriebsplantagen und Agroforstsystemen sowohl von der CO2-Vermeidungsleistung je ha als auch von den CO2-Vermeidungskosten her am besten ab, verglichen mit anderen Bioenergienutzungspfaden. Da die Anlage solcher Systeme auf großen Ackerschlägen offensichtlich sehr positive ökologische (und auch ökonomische) Wirkungen hat, sollte das große Potential für solche Agroforstsysteme schnell und konsequent erschlossen werden. Obwohl die Pflanzung von Pappeln im Vergleich zu anderen Holzarten in Agroforstsystemen relativ kostengünstig und einfach ist, lassen sich bisher nur wenige Landwirte dafür begeistern. Ein Verbot der energetischen Holznutzung - wie es gelegentlich gefordert wird - würde die Motivation zur Pflanzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Fächen völlig zerstören.

Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland derzeit nur 22% der landwirtschaftlichen Fläche der direkten Nahrungsmittelproduktion dienen, 60% der Futtermittelproduktion und 14% mit Energiepflanzen bewachsen sind, erscheint es grundsätzlich vorstellbar, das umzusetzen, was die Lignovis GmbH auf Ihrer Website schreibt: "10% der landwirtschaftlichen Fläche reichen aus um mit schnellwachsenden Pappeln in Agroforstsystemen jährlich 40 Mio. fm zu erzeugen. Dies entspricht etwa 50% des Holzeinschlags im deutschen Wald." Das ist eine rechnerisch nachvollziebare, aber recht optimistische Maximalkalkulation.- Angesichts der schadensbedingt rückläufigen Erntemengen an Fichtenholz müsste ein Teil der Pappelpflanzungen sicherlich auch für die Produktion von baulich verwertbarem Holz genutzt werden, das dann zur Vergrößerung des Kohlenstoffspeichers in Gebäuden genutzt werden würde.

Der Kohlenstoffvorrat in Gehölzbeständen (Agroforst und KUP) kann nur einmalig bis zu einer bestimmten Höhe aufgefüllt werden. Diese Höhe ist abhängig vom Standort, von der Holzart und von der Umtriebszeit (Rotationsperiode). Geht man von einem für Pappeln gut erreichbaren durchschnittlichen Jahreszuwachs von 7 t Trockenmasse (TM) je ha und Jahr aus und von einer Umtriebszeit von 10 Jahren, so ergibt sich ein Maximalvorrat von 70 t TM. Bei einer gleichmäßigen Verteilung der Altersklassen stehen im Durchschnitt also 35 t TM auf einem ha. Dazu kann man (im Anhalt an Burschel et al. 1993) noch gut 40% Wurzelmasse rechnen, insgesamt also etwa 50 t TM. 50% davon sind Kohlenstoff, damit also 25 t je ha. Mit 3,67 (C zu CO2) multipliziert ergibt da eine dauerhafte Festlegung von etwa 90 t CO2/ha (ohne Berücksichtigung von Bodenhumus) solcher Gehölzflächen. Geht man von Gehölzen auf 1 Mio. ha (knapp 10% der Ackerflächen) aus, so könnten dort 90 Mt CO2 einmalig (!) dauerhaft festgelegt werden. Das wären in etwa die in der Tabelle oben für 2045 kalkulierten jährlichen Restemissionen in Deutschland von zwei Jahren! Die grobe Kalkulation zeigt die sehr begrenzten Speichermöglichkeiten auf den Ackerflächen, die aber durch die jährlich möglichen CO2-Minderungsleistungen durch das geerntete Holz im Zuge der oben beschriebenen Maßnahmen deutlich übertroffen werden (auf 1 Mio. ha 10 - 18 Mt CO2 jährlich!). Das wären immerhin ca. 10% des o.g. "CO2-Entnahmepotentials in GER in 2045"! Es lohnt sich also, diesen biologischen und ökologisch vielfältig nützlichen Weg der CO2-Entnahme konsequent zu beschreiten. Pionierbetriebe z.B. in Brandenburg zeigen, wie es gehen kann:

Quellenangaben:

BURSCHEL P, KÜRSTEN E, LARSON BC (1993): Die Rolle von Wald und Forstwirtschaft im Kohlenstoffhaushalt - Eine Betrachtung für die Bundesrepublik Deutschland. Forstl. Forschungsberichte München, Nr. 126, 135 S.

EBI European Biochar Industry (2020): Whitepaper - Mit Pflanzenkohle basierten Kohlenstoffsenken dem Klimawandel entgegenwirken

JOINT RESEARCH CENTRE, JRC C Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context, Version 2c. Conservation of clean air and water in Europe (CONCAWE), European Council for Automotive R&D (EUCAR), European Commission Directorate General, Joint Research Center (JRC) http://ies.jrc.cec.eu.int/media/scripts/getfile

KALIES M, SCHRÖDER G, BOHNENSCHÄFER W, FRÖHLICH N, MÜLLER M, REICHMUTH M (2007): Schlüsseldaten Klimagasemissionen. Studie des IE Leipzig im Auftrag der UFOP http://www.ufop.de/downloads/Bericht_Klimagas.pdf

LEIBLE L, KÄLBER S, KAPPLER G, LANGE S, NIEKE E, PROPLESCH P, WINTZER D, FÜRNISS B (2007): Kraftstoff, Strom und Wärme aus Stroh und Waldrestholz. Wissenschaftliche Berichte des Forschungszentrums Karlsruhe http://www.itas.fzk.de/deu/lit/2007/leua07a.pdf

QUIRIN M, GÄRTNER S, PEHNT M, REINHARDT G (2004): CO2-Studie: CO2-neutrale Wege zukünftiger Mobilität durch Biokraftstoffe – Eine Bestandsaufnahme. Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e. V. (FVV), Frankfurt

SCHMITZ N (2006): Biokraftstoffe: eine vergleichende Analyse. Berlin, FNR http://www.pentalco.de/resources/pdf_236biokraftstoffvergleich2006.pdf

SPECHT M (2003): Kraftstoffe aus erneuerbaren Ressourcen – Potenziale, Herstellung, Perspektiven. FVS Fachtagung: Regenerative Kraftstoffe Entwicklungstrends, Forschungs- und Entwicklungsansätze, Perspektiven, 13.-14.11.2003, Stuttgart

WBA (Hrsg.)Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2007): Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung – Empfehlungen an die Politik – https://www.bmel.de/DE/ministerium/organisation/beiraete/nutzung-biomasse-energiegewinnung-vorwort.html

WEISKE A, SCHRÖDER G, MICHEL J (2007): A Balance of Measures: Greenhouse Gas Savings and Mitigation Costs of Measures in Agricultural Production and of Bioenergy Production, http://www.ieep.eu/publications/pdfs/meacap/a_balance_of_measures.pdf

ZAH R, BÖNI H, GAUCH M, HISCHIER R, LEHMANN M, WÄGER P (2007): Ökobilanz von Energieprodukten – Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen, Studie des EMPA im Auftrag der Bundesämter für Umwelt, Landwirtschaft und Energie der Schweiz http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/8514.pdf